隨著互聯網行業的高速發展,零售業、金融業、餐飲業、教育業的原有商業模式被逐個顛覆,互聯網改變了諸多行業,大健康產業成為中國互聯網的下一個風口。未來,大健康產業會發生怎樣的改變呢?

互聯網醫療自2014年開始,經歷了導入期、瓶頸期和回暖期,2020年新冠肺炎疫情成為互聯網醫療行業發展的催化性事件,帶來了行業拐點,成為互聯網醫療二次起飛的助推器。

一、受政策利好影響,互聯網醫療市場近年來保持高速增長

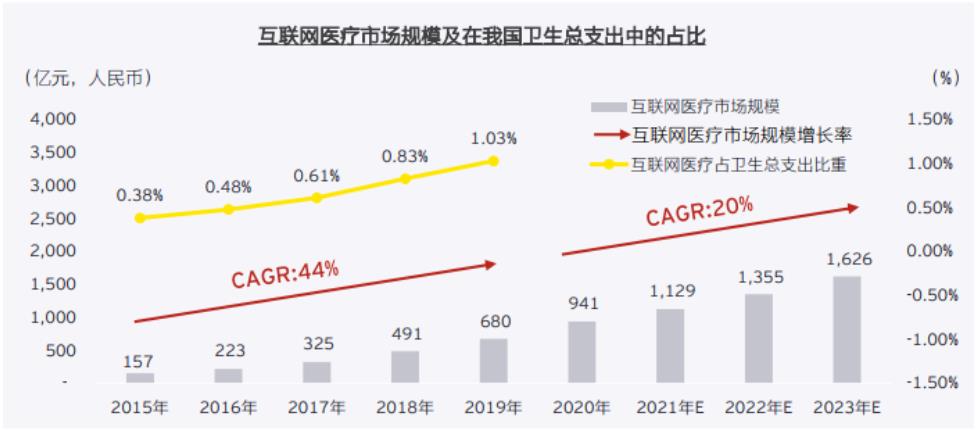

受政策利好影響,互聯網醫療市場近年來保持高速增長,在我國衛生醫療總支出中的比重也不斷提高。2015年至2019年,互聯網醫療行業的年復合增速為44%,處于超高速發展狀態。根據IQVIA的預測,未來三年內互聯網醫療規模將以高于20%的年復合增長率擴張。

近年來,互聯網醫療行業收入在我國衛生總支出中的占比不斷提高。2019年互聯網醫療占比為1%,雖然占比在不斷提升,但未來仍有很大的潛在發展空間。2020年,新冠肺炎疫情全方位推動互聯網醫療的發展,線上診療、醫藥電商、線上支付等均受到政策大力扶持,行業發展前景樂觀。

二、互聯網和醫療行業基因不同,中國互聯網企業積極探索兩者融合之路

互聯網醫療的核心成長要素是“需求和政策”,雖然相關政策已在過去的兩年逐漸打通,但醫療和互聯網的商業邏輯具有先天差異,頭部企業至今依然在探索盈利模式的道路上艱難前行。

在初期,互聯網醫療企業以輕入口起步,建立流量壁壘。代表企業有丁香園、微醫和春雨醫生。由于互聯網醫療企業以提供免費服務為主,因此其營收能力較差。此階段流量壁壘的建立,也淘汰了一大批互聯網醫療企業。

留存的頭部企業通過不同方式尋求新的業務模式,以實現商業盈利。當互聯網醫療企業嘗試向客戶收費后,發現這并不容易,其中存在兩大難題:

第一,互聯網醫療支付體系不完善,國家醫保和商保相對空白,患者支付比例較大;

第二,互聯網行業和醫療行業屬性不同,難以簡單融合。

醫療行業是一個強監管行業,政府對互聯網醫院診療的業務模式、藥品流通、醫保覆蓋范圍等設限,政策鴻溝使互聯網醫療玩家難以前行。

同時,醫療行業的高附加值主要體現在醫患間的面對面互動,而互聯網診療手段有限,醫患雙方無法實現線下診療,醫患之間的信任難以建立。

此外,醫療行業直接影響國民生命安全,中國的優質醫生資源高度集中在公立醫院,互聯網醫療平臺資源相對較弱,診療水平有限,安全性保障不足。由于互聯網和醫療行業的屬性不同,“互聯網+”在其他行業的模式無法簡單復制到醫療行業,需要尋找新的突破。

在新冠肺炎疫情和政策松動的大背景下,2020年成為互聯網醫療的轉折年。政府出臺了一系列互聯網醫療行業規范來推進互聯網醫療發展。與此同時,用戶線上診療習慣得到培養,為后續用戶留存奠定基礎。

互聯網醫療企業從多個切入點尋求突破,試圖實現產業鏈閉環。

三、互聯網醫院是中國互聯網醫療的主要載體,未來應更多地從患者價值出發建立應用場景

互聯網醫院是中國互聯網醫療的主要載體,國家已經明確互聯網醫院的定位是線下公立醫院的輔助和補充,并形成“線上+線下”結合的模式。

互聯網醫院主要分為三種類型:

1)由公立醫院自行建立的互聯網醫院;

2)以公立醫院為主導,與互聯網平臺合作建立的互聯網醫院;

3)以互聯網平臺為主導,與公立醫院合作建立的互聯網醫院。

互聯網醫院的業務模式為線上互聯網醫院搭配實體線下醫療機構協同診療。線上互聯網醫院主要通過提供預約掛號、問診資訊、開具電子處方、慢病管理、康復管理和健康指標監測等服務,解決患者分流,幫助慢病患者實現線上就醫需求。線下實體診療點主要通過面對面診療實現首診,并應對患者檢測需求。

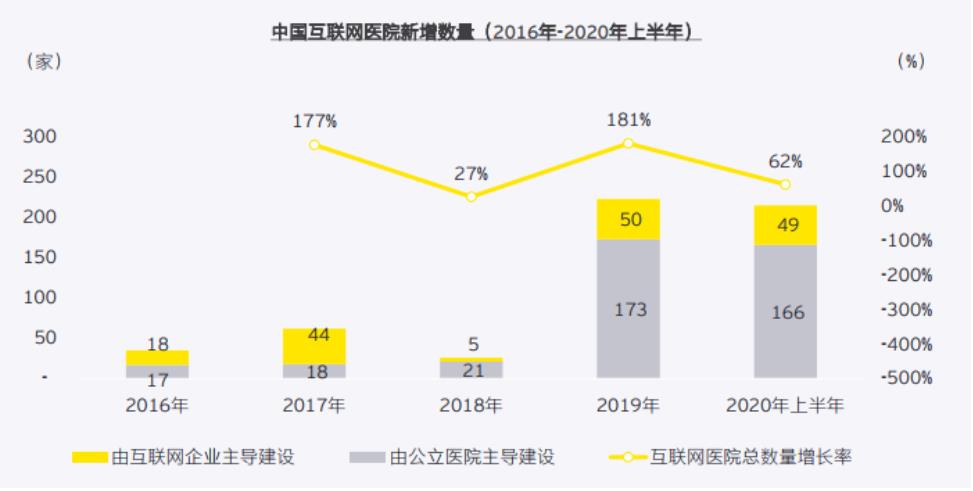

從2019年開始,中國互聯網醫院進入集中建設期,公立醫院已經成為互聯網醫院的建設主體。受政策影響,截至2019年,中國新建互聯網醫院超過430家,呈井噴式增長;之后受到2020年疫情影響,互聯網醫院數量持續增長,目前中國的互聯網醫院達到600家。2018年公立醫院超過互聯網企業成為建設主體,目前中國超過70%的互聯網醫院由公立醫院主導建設。

從地域來看,中國互聯網醫院主要集中在山東、廣東、江蘇和浙江。

中國互聯網醫院的建設帶來了一系列的正面影響。

一是其深化醫療供給側改革,提升了優質醫療資源的可及性。互聯網醫院的核心在于合理配置有限的醫療資源,貫徹分級診療,幫助基層患者實現便捷的導診,實現醫療資源的可及性。

二是線上線下互聯互通,改善患者就醫體驗。互聯網醫院實現了互聯網平臺與線下實體醫療機構的互聯互通,為患者省去冗長的掛號和門診等待時間,提升患者就醫體驗。

三是為慢病和常見病患者提升就醫便利性,實現復診購藥足不出戶。目前在部分三四線城市,慢病管理已經實現醫保覆蓋,利用電子病歷和處方,患者可以足不出戶就醫購藥并享受藥品送貨上門服務。

四是試圖為公立醫院起到患者分流的作用。互聯網醫院幫助擁擠的公立醫院特別是頂級醫院實現患者分流,將部分咨詢、就醫需求轉至線上,但是否真正實現有待觀察。

同時,我們也看到中國的互聯網醫院面臨著一系列的挑戰。

首先來看一下以公立醫院主導建設的互聯網醫院,其定位是公立醫院的線上補充,以應對類似疫情等突發事件。其面臨的挑戰包括:

一是以響應國家政策為主。疫情以來,公立醫院響應國家政策紛紛建立各自的互聯網醫院,在形式上更像是公立醫院的線上平臺,提供的服務范圍有限,偏離互聯網醫院的本質。

二是驅動力不足。由于“藥品零加成”政策,公立醫院主導的互聯網醫院,其主要收入來源是掛號費,對公立醫院而言沒有驅動力。

三是導流效果甚微。三級甲等醫院的醫生處于滿負荷工作狀態,醫院只能安排資質較淺的醫生線上出診。同時,由于優質資源稀缺問題無法解決,患者仍然更愿意去頂級醫院的實體醫院就診。

而以互聯網企業主導建設的互聯網醫院,雖具有互聯網基因,但目前未看到其清晰的定位。面臨的挑戰包括:

一是簽約醫生資質存疑,公信力普遍不高。平臺醫生資質認證存在疑問,互聯網醫院醫療事故責任界定還處于政策灰色地帶。

二是支付成為擴大患者的核心阻力。支付成為平臺型互聯網醫院的阻力之一,目前針對醫保和商保需要一齊發力。

三是定位難,運營成本高,盈利困難。互聯網醫院和線下醫院定位重疊,低頻的醫療行為無法支撐高企的運營費用,盈利困難。

未來互聯網醫院建設應更多從患者價值需求出發,建立患者需求驅動的應用場景,同時也要提升公立醫院建立以其為主體的互聯網醫院的驅動力,促進互聯網醫院的發展。

四、慢病管理乃至健康管理是中國互聯網醫療未來發展的重要引擎

中國慢病管理需求大,以慢病管理為主要業務的互聯網醫院發展潛力大。2019年,在所有的主要疾病類型中,慢病的死亡率高達48.3%4,遠遠超過惡性腫瘤等疾病種類。曾經60歲+人口是慢病的主要患病人群,隨著現代生活亞健康等因素,患病人群年齡不斷前移,50歲+人口成為慢病高發人群;鑒于互聯網醫療在慢病管理板塊的布局,我們預計慢病能為互聯網醫療帶來的市場潛力巨大。

未來十年內,慢病人群將占四成,擁有互聯網醫療習慣的人口另占三成。我國老齡化特征持續發展,隨著慢病患病年齡不斷前移,2030年,50歲以上人口將占總人口的40%,他們將為互聯網醫療帶來廣大的市場潛力,其中包括慢病綜合管理、慢病用藥的購買和配送、定期診療安排等服務。2030年,我國受數字化醫療行為深深影響的“千禧一代”和“Z世代”將占據30%人口,他們將習慣采用互聯網醫療的方式就醫。

為了避免政策的不確定和模式的不明晰,我們認為,未來互聯網醫療的發展可以跳出遠程診療傳統業務,向大健康管理模式轉型,以診療為核心業務并向外延伸,從“有病治病”的被動醫療模式轉變為國民主動進行大健康管理。

中國亞健康群體不斷擴大,國民健康管理意識不斷提升,政策利好,健康管理市場具有巨大潛力。2016年以來,中國亞健康人口比例超過70%,人口規模超過9.5億,中國亞健康群體潛在健康管理需求巨大。

同時,國民健康管理意識提升。根據相關數據調研,80%以上的消費者有健康管理服務支付意愿,其中30歲至50歲消費者的醫療服務使用頻率較高,意愿較強8。2021年,中國“十四五”規劃提出,“強化慢性病預防、早期篩查和綜合干預”是國民健康體系未來的建設方向,也預示著未來國家政策將扶持健康管理行業的發展。

發展健康管理能使得互聯網企業跳脫出嚴格的醫療政策限制,以醫療為核心,發展衍生業務,涉及保健品、形體改善、飲食管理、運動習慣、海外就醫、慢病管理、定期體檢、醫療服務、家庭醫生等領域。

可穿戴設備和網絡直播是切入中國健康管理領域的兩個可行舉措。可穿戴設備主要面對慢病患者,同時也是健康管理的重要載體。根據IDC數據,2020年我國可穿戴設備市場出貨量達到1.07億臺,未來設備功能將持續豐富。中國人口老齡化導致老年人健康管理需求急劇上升,可穿戴設備能使老年人的子女實現對家人健康的遠程監測并應對突發性事件。可穿戴設備未來在設備性能上的突破是其作為切入健康管理舉措的重要前提。

第二個可行舉措是借助網絡直播的力量。近年來中國互聯網發展迅猛,聚集了大量流量,80、90后更容易接受互聯網形式的健康理念傳播和產品推廣,也能更好地實現消費者健康理念教育,為健康管理產品流量變現提供了良好的資源。

五、互聯網醫療目前并未對藥企帶來實質性影響,但未來可期

從目前來看,互聯網醫療并未對藥企帶來實質性影響。隨著國家放開線上銷售處方藥,線上渠道成為藥品銷售的一個渠道。從數據來看,線上藥品銷售的占比逐年上升,2020年預計突破1%,但仍然維持較低水平。對藥企來而言,互聯網醫療目前只是將線下的部分藥品銷售轉移至線上,整體上來講,互聯網醫療并未給藥企帶來藥品銷售的增量。